|

1)

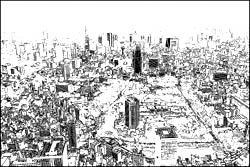

これが、元になった写真。仕事で飛行船ツェッペリンNTに乗せてもらったときに、撮影した東京・港区周辺の写真。元はカラーだけど、モノクロにしてから加工していく。この段階でコントラストを通常よりもキツめにしておくと、輪郭を抽出しやすい。

|

|

2)

写真を輪郭と陰影だけのアウトライン状態にしたものがコレ。

ペンで描いていくなら気が遠くなるような時間がかかるけど、デジタルだと2〜3分で、この状態に。

ただし、ここではゴマかしちゃってるんだけど、本当は線の強弱を調整したり、余計な線を消したり逆に描き足したりしていくのだ。パソコンは正直に全部トレスしてくれるけれど、マンガの背景としては、細かすぎて汚く見える事もあるしね。

だから遠景などは、もっと線を減らしたほうがいいだろうし、かといって全部消してしまうわけにもいかないから、けっこう手間もかかるのだ。

|

|

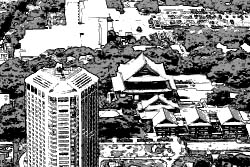

上図の部分アップ。公園の木々などは、細かい陰影が汚れみたいに見えることが多く、今回はやってないけど、ボクも本番ではちゃんと修正しているよ。

だから、この方法で何でも簡単に背景になるわけじゃない。このやり方でやれるものも多いけれど、モノによっては修正が多すぎて、ゼロから自分で描いたほうがマシってこともある(それでもアタリとして使うには便利なんだけど)。

|

|

3)

そんなモノでも、トーンを貼った状態の背景画にすると、ソコソコに見えてくる。あ、遠景は白いグラデーションを使ってボカしてあるの。遊びとは言え、やっぱり元のママじゃ精密すぎて汚いから、少しはゴマかさないとね。

実際にトーンを貼っているのではなく、元の写真にフィルタ処理を施してスミの濃淡だけにして、さらにそれをトーンに近い濃度に調整して重ねている。このときに元の写真の陰影をどの程度残すかで、仕上がり時の精密度が変わってくる。言うまでもないけど、写真の陰影ってスミ100%から真っ白まで、何十段階もあるでしょ。それを調整して、どの程度の段階に整理するかって部分がコツかな。ボクは大抵の場合は、スミベタ部分、60%くらいのアミ、20%くらいのアミ、白の4段階くらいにまとめちゃう。

|

|

これも部分アップ。

慣れると、やっぱり数分でそれっぽく処理できるのだが、あくまでも「それっぽく」であって、本格的にやるなら微調整やハイライトの強弱等、それなりの手間はかかる。

ちなみに、重ねていると書いてるけど、正しくは主線となるスミ線のほうが上で、下にトーンを敷いているというのが本当。下地の色、陰影、ホワイトのハイライトと重ねていって、その上に主線がのっかる、という感じだね。アニメのセル画みたいなレイヤー構造なんだ。

|

|

4)

爆発(?)の光を重ねる。

このときは小さく描いた白い真円を無理矢理必要な大きさに拡大することでボケた輪郭の円を作り、そこにエアブラシツールで描き足していって、こんな感じにした。この段階は一番明るい部分だけを入れた状態。

|

|

5)

光のバックに黒を入れて強調する。

エアブラシ処理を加える前の白い光を取っておいて、それを白黒反転し、微妙に拡大して白い光の下に置いた。ここでも最後にエアブラシでうっすらとしたアミ部分を描き足しているから、単なる作業だけじゃないよ。

|

|

6)

衝撃波というか、エネルギーの拡散というか、とにかく、そういう感じの部分。1つ前のステップで「周辺は黒でまん中が白」という同心円ができているので、それを思いきって拡大しながら重ね合わせて作る。かなり濃いめの丸を拡大して、それを「放射状」にボカしていくと、集中線っぽいパターンが作れるんだ。ただ、同心円だとダイナミックな感じがしないから、微妙にズラしながらね。

なお、ボクは後で再調整できるように作るから、重ねる時にレイヤーの透明度を調整する事で薄くしている。そうやって作業ステップがレイヤーに残るようにするんだ。他にも以前のステップに戻るための方法は色々あるけれど、パソコンが覚えているんじゃなくて、自分自身が直感的に理解できていないと後で困る事が多いから、ボクはこの方法で描いている。

|

|

7)

ソレっぽくするために、プラズマっぽいイナズマを加えてみた。描いたんじゃなくて、あるんだよね、こういう画像が。それを濃淡調整してスクリーン処理で合成しただけに近いので、こういうのは意外にラクなステップなんだよな。

|

|

8)

最後に集中線を加えた。完成画では「白フチどりの集中線」だけど、このまま白だけでもいいかもしれないな。ま、黒い方の集中線レイヤーを非表示にすれば、この状態に戻るから、データとしては取っておくけど。

この集中線も、あらかじめ描いておいたストックを利用しているので、白黒反転して重ねるだけ。

これで絵としてはフィニッシュかな。

|

|

カラーフィルタをかけると、2色原稿に早変わり。こういうのは便利だよねぇ。

|